|

. |

Lire les femmes This article in English Femmes à l'époque coloniale |

| ADDENDA |

| Mme Dard, le naufrage de la Méduse en 1816 et le début de l'expansion coloniale au Sénégal |

Il est toujours intéressant de découvrir ce que d'autres ont

ressenti à la lecture de textes peu connus dont on ne peut

évaluer la portée qu'en se fiant à sa propre intuition. A

cet égard, j'ai trouvé passionnant l'ouvrage de Françoise

Lapeyre intitulé Le roman des voyageuses françaises

(1800-1900) (Paris : Payot, 2007). Cette étude propose un vaste tour

d'horizon des voyageuses françaises « entraînées dans

la dynamique générale de l'expansion des connaissances [du 19e

siècle] » et elle évoque

les périples d'un grand nombre de femmes ayant arpenté non

seulement l'Afrique mais aussi l'Asie, l'Océanie ou l'Amérique[1].

Dans leur diversité et quelle que soit leur destination, les voyageuses

du 19e siècle reflètent les préoccupations de leur

époque, ses mentalités, ses manières d'appréhender

le monde, ses hiérarchies et ses clivages.

Il est toujours intéressant de découvrir ce que d'autres ont

ressenti à la lecture de textes peu connus dont on ne peut

évaluer la portée qu'en se fiant à sa propre intuition. A

cet égard, j'ai trouvé passionnant l'ouvrage de Françoise

Lapeyre intitulé Le roman des voyageuses françaises

(1800-1900) (Paris : Payot, 2007). Cette étude propose un vaste tour

d'horizon des voyageuses françaises « entraînées dans

la dynamique générale de l'expansion des connaissances [du 19e

siècle] » et elle évoque

les périples d'un grand nombre de femmes ayant arpenté non

seulement l'Afrique mais aussi l'Asie, l'Océanie ou l'Amérique[1].

Dans leur diversité et quelle que soit leur destination, les voyageuses

du 19e siècle reflètent les préoccupations de leur

époque, ses mentalités, ses manières d'appréhender

le monde, ses hiérarchies et ses clivages.

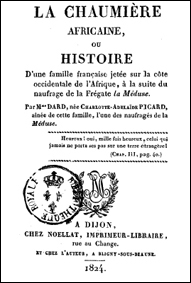

Au nombre des ouvrages mentionnés par Mme Lapeyre, le récit de Charlotte-Adélaïde Dard intitulé La chaumière africaine ou Histoire d'une famille française jetée sur la côte occidentale de l'Afrique à la suite du naufrage de la frégate la Méduse[2] m'a particulièrement intéressé car il renforce l'hypothèse que nombre d'ouvrages écrits par des femmes ont été abandonnés par l'Histoire pour des raisons qui vont au-delà du sexisme institutionnel inscrit dans tous les esprits, à l'époque, « y compris les plus généreux »[3].

Publié en 1824, La chaumière africaine évoque les

premiers moments de l'expansion coloniale en Afrique de l'Ouest et cet ouvrage

représente un document irremplaçable de l'Histoire de France[4].

Malheureusement, comme les livres de Mme de Noirfontaine, de Mme Bonnetain et

de bien d'autres écrivaines, le témoignage de Mme Dard fut

rejeté non pas parce qu'il était dû à « une

pauvre femme qui ne savait rien, comprenait peu et imaginait encore moins

»[5] mais bien plutôt parce que les

observations de l'auteur contrevenaient aux orthodoxies de l'époque et

dérangeaient le pouvoir en place. En d'autres termes, ce

témoignage n'a pas été évincé de l'univers

des lettres françaises à cause de « la prégnance

culturelle arbitraire et archaïque de la primauté du masculin sur

le féminin »[6] – bien que le

sexisme qui régnait dans cet univers y ait certainement contribué

– mais parce que la nature subversive, ou tout au moins dérangeante de

son contenu menaçait l'équilibre précaire sur lequel

étaient bâties la vie et la destinée d'un certain nombre

d'individus influents.

Publié en 1824, La chaumière africaine évoque les

premiers moments de l'expansion coloniale en Afrique de l'Ouest et cet ouvrage

représente un document irremplaçable de l'Histoire de France[4].

Malheureusement, comme les livres de Mme de Noirfontaine, de Mme Bonnetain et

de bien d'autres écrivaines, le témoignage de Mme Dard fut

rejeté non pas parce qu'il était dû à « une

pauvre femme qui ne savait rien, comprenait peu et imaginait encore moins

»[5] mais bien plutôt parce que les

observations de l'auteur contrevenaient aux orthodoxies de l'époque et

dérangeaient le pouvoir en place. En d'autres termes, ce

témoignage n'a pas été évincé de l'univers

des lettres françaises à cause de « la prégnance

culturelle arbitraire et archaïque de la primauté du masculin sur

le féminin »[6] – bien que le

sexisme qui régnait dans cet univers y ait certainement contribué

– mais parce que la nature subversive, ou tout au moins dérangeante de

son contenu menaçait l'équilibre précaire sur lequel

étaient bâties la vie et la destinée d'un certain nombre

d'individus influents.

La chaumière africaine raconte l'histoire de l'auteur et de sa famille. En 1816, âgée de dix-huit ans, Charlotte-Adélaïde Picard part pour le Sénégal avec son père, sa belle-mère, ses frères et ses sœurs. Lorsque la frégate à bord de laquelle elle voyage fait naufrage au large des côtes mauritaniennes, elle est témoin du sauve-qui-peut qui s'en suit et, après avoir dérivé plusieurs jours dans un canot de sauvetage surchargé et erré dans le désert, elle finit par arriver au Sénégal, épuisée mais en vie. L'ouvrage fourmille d'observations captivantes sur la France du début du XIXe siècle, sur le naufrage de la Méduse et sur la vie d'une famille d'immigrés en Afrique. Toutefois, ce qui rend ce livre plus fascinant encore, c'est qu'il illustre de manière simple et spontanée la nature superficielle des mythes sur lesquels reposent non seulement les valeurs de l'époque mais aussi l'honneur de la nation, l'édifice socio-économique et un nouvel expansionnisme qui entendait « développer » l'Afrique et lui apporter la civilisation.

Dans sa préface, Mme Dard suggère qu'en prenant la plume, elle n'a d'autre but que d'honorer les dernières volontés de son père qui entendait rendre publics l'inhumanité de ses « persécuteurs » et les malheurs de sa famille afin que ces derniers « ne demeurassent pas inconnus » (p. ij)[7]. Néanmoins, les révélations de la narratrice, huit ans après le naufrage de la Méduse et quatre après son propre départ du Sénégal, dépassent de beaucoup le témoignage anodin d'une jeune femme évoquant ses malheurs aux colonies. Elles ont aussi une portée politique qui s'inscrit dans le prolongement d'un livre d'Henry Savigny et Alexandre Corréard qui avait causé un tort considérable au gouvernement lors de sa publication quelques années plus tôt[8]. Le naufrage de la Méduse avait divisé le pays et le moment était mal choisi pour publier un ouvrage qui risquait de remettre le feu aux poudres. De plus les Anglais ne s'étaient pas privés d'attiser la controverse en apportant un soutien inconditionnel aux victimes de la tragédie alors que le gouvernement français essayait de les faire taire. Dès lors l'attitude pro-anglaise de Mme Dard était ressentie comme une provocation. Comme l'ouvrage de Savigny et Corréard qui avait été traduit en anglais et publié à Londres en 1818, elle montrait que les critiques d'outre-Manche étaient largement justifiées :

-

Au moment de leur séparation, le major Peddie fut désireux de

témoigner un dernier signe de sincère amitié à M.

Corréard, non seulement en faisant preuve d'une grande

générosité, mais aussi en lui prodiguant un bon conseil

[...] Les lignes qui suivent reproduisent assez exactement les propos

adressés à M. Corréard par le bon major au cours de leur

dernier entretien : « Comme votre intention, dit-il, est de retourner en

France, permettez-moi de vous donner un conseil; [...] Je connais les hommes et

sans vouloir prétendre savoir exactement comment votre ministre de la

marine va se comporter à votre égard, j'ai de bonnes raisons de

penser que vous n'obtiendrez aucun secours de sa part, car, souvenez-vous qu'un

ministre qui a commis une erreur ne supportera jamais qu'on la lui rappelle,

pas plus qu'il ne voudra voir les personnes ou les choses qui pourraient lui

rappeler son incompétence; en conséquence, croyez-moi mon ami, au

lieu de prendre la route de Paris, prenez celle de Londres[9].

De nos jours, une longue colonisation du Sénégal a permis à la France de forger des liens exclusifs entre Dakar et Paris, mais la relation entre les deux pays était tout autre en 1816. Après avoir changé de mains, le Sénégal venait d'être restitué à la France par l'Angleterre. C'est donc vers un pays encore gouverné par les Anglais que la Méduse faisait route, avec ses fonctionnaires et ses hommes de troupes chargés de reprendre possession de Saint-Louis en grande pompe et d'escorter les Anglais hors de la colonie le plus rapidement possible. La perte de la Méduse changea la donne et c'est en ordre dispersé – et privés d'une bonne partie de leurs soldats – que les Français atteignirent Saint-Louis. Comme l'écrivit Gaspard-Théodore Mollien dans un récit publié à la fin du siècle : « Dans quel état pitoyable nous mîmes le pied sur ce continent de l'Afrique où nous devions entrer en maîtres ! »[10].

Cette arrivée peu glorieuse fut d'autant plus déplorable que le colonel Schmaltz, le nouveau gouverneur du Sénégal, lui aussi embarqué à bord de la Méduse, avait fait preuve, comme le souligne Mme Dard dans son livre, d'une légèreté coupable en abandonnant sans sourciller des femmes et des enfants à bord de l'épave pour sauver sa peau :

-

La précipitation avec laquelle on força cent quarante-huit

malheureux à descendre sur le Radeau, fit qu'on omit de leur donner un

seul morceau de biscuit. Néanmoins on leur en jeta environ vingt-cinq

livres dans un sac lorsqu'ils s'éloignèrent de la frégate;

mais il tomba à la mer, et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'on

parvint à l'en tirer.

Pendant ce désastre, M. le gouverneur du Sénégal qui n'était occupé que du soin de se sauver, se faisait descendre mollement dans un fauteuil, d'où il arriva par une ascension inverse au grand Canot, où se trouvaient déjà plusieurs grandes caisses, toutes sortes de provisions, ses plus chers amis, sa fille et son épouse.

[...]

Déjà presque tous les officiers, les passagers, employés et marins étaient embarqués, que toute notre famille éplorée attendait encore sur les débris de la frégate, que quelques âmes charitables voulussent bien nous recevoir dans une embarcation. [...] j'appelai de toutes mes forces les chefs des Canots qui nous abandonnaient, en les suppliant de recevoir notre malheureuse famille à bord de leur embarcation. Un instant après, le grand Canot où se trouvait le gouverneur du Sénégal et toute sa famille s'approcha de la Méduse, comme pour y prendre encore quelques passagers; car il était très peu chargé de monde. Je manifestai alors le désir d'y descendre, espérant que mesdames Schmaltz, qui jusqu'à ce jour avaient paru s'intéresser beaucoup à notre famille, nous accorderaient une place dans leur Canot; mais je m'étais trompée : ces Dames, qui s'étaient embarquées dans le plus grand incognito, nous avaient déjà oubliés. (pp. 50-52)

Dès lors, à l'instar du ministre décrit par le major Peddie, la principale préoccupation du colonel Schmaltz, lorsqu'il arriva à Saint-Louis avec sa famille quatre jours avant tout le monde, fut d'essayer d'effacer les preuves de son indignité, aidé à l'occasion par des coïncidences troublantes :

-

Cinquante-deux jours après l'abandon de ces naufragés, on n'en

trouva plus que trois sur les débris de la Méduse; et encore ce

n'était plus des hommes mais des squelettes.

Deux des trois malheureux qui furent sauvés des débris de la Méduse, moururent peu de jours après leur arrivée dans la colonie, et le troisième qui affectait de savoir beaucoup de particularités relatives à l'abandon de la Méduse, fut assassiné dans son lit, au Sénégal, dans le temps où il se disposait à partir pour la France. L'autorité ne put découvrir l'assassin, qui se garda bien de voler sa victime après l'avoir immolée (pp. 58-59)

La famille Picard étant au nombre des témoins à charge, elle ne reçut pas le soutien du gouverneur qui espérait étouffer l'affaire. Dès lors, il n'est pas surprenant que le père de la narratrice se soit tourné vers le major Peddie, le gouverneur anglais, afin d'obtenir des secours. Le major Peddie s'était empressé auprès des naufragés lors de leur arrivée à Saint-Louis – alors que le colonel Schmaltz ne s'était pas déplacé – et il avait témoigné beaucoup de compassion aux femmes et aux enfants victimes du naufrage. Mais aux yeux du gouvernement français, le portrait élogieux du major Peddie proposé par Mme Dard semblait souligner à dessein l'espace séparant un gentilhomme anglais débonnaire mais déterminé[11] d'un administrateur français inhumain et prompt à bafouer les convenances et les lois les plus élémentaires de l'honneur. Ceci était d'autant plus irritant que les louanges adressées au gouverneur anglais semblaient justifiées. N'avait-il pas fait placer les plus malades à l'hôpital et invité avec succès la colonie anglaise à se montrer généreuse envers les nouveaux arrivants, ce qui avait sorti la famille Dard d'un mauvais pas ? :

-

Arrivés chez [Monsieur Artigue], nous y trouvâmes son

épouse, ses deux demoiselles, et une jeune dame anglaise qui le pria

avec insistance de lui laisser aussi exercer l'hospitalité. Elle nous

prit donc, ma sœur Caroline et moi, et nous conduisit dans sa maison,

où elle nous présenta à son mari, qui nous reçut de

la manière la plus affable... (p. 156)

On imagine que la tournure prise par les événements cadrait fort mal avec la mise en scène imaginée par Paris. La France avait été sévèrement humiliée militairement par l'Angleterre en 1815 et les termes du traité qui lui rétrocédait le Sénégal ne lui avaient guère été favorables. Il était donc temps de montrer au monde que la France remontait la pente et qu'en matière de raffinement et de civilité elle restait la référence par excellence. Les portraits du major Peddie et du colonel Schmaltz proposés par Mme Dard tombaient mal et ils étaient d'autant plus embarrassants qu'ils mettaient en cause l'honneur et l'intégrité d'un officier français. Le livre de Madame Dard offensait non seulement un homme mais aussi, par association, l'armée tout entière. Cet affront aux institutions suffisait déjà largement à faire rayer l'ouvrage de la liste des lectures recommandables.

Malheureusement pour les ministères, et pour le futur littéraire de Mme Dard, la responsabilité de la tragédie ayant affecté la famille Picard ne s'arrêtait pas au colonel Schmaltz. Le vicomte de Chaumareys, capitaine de la Méduse, était lui aussi mis en cause. De l'avis de ses officiers et de son équipage, il était tout à fait inapte au commandement. Il n'avait pas navigué depuis près d'un quart de siècle et il devait son ordre de mission à sa particule plus qu'à son expérience. Suite à la mise à la demi-solde de nombreux officiers bonapartistes, la marine avait dû faire appel à un certain nombre de survivants de l'Ancien Régime sans se préoccuper de leurs états de service. Le vicomte de Chaumareys était du nombre, mais il n'était pas prêt à avouer son incompétence, d'où son intransigeance bornée et une inflexibilité absolue vis-à-vis de marins beaucoup plus expérimentés que lui. Comme le souligne Mme Dard dans son ouvrage, seul son entêtement conduisit la frégate au désastre :

-

Sur les dix heures du matin, on représenta encore au capitaine, le

danger qui nous menaçait, et l'on insista pour que la frégate

fût dirigée vers l'ouest, si l'on ne voulait pas toucher sur le

banc d'Arguin; mais tous les avis furent méprisés, et l'on se

moqua des prédictions. L'un des officiers de la frégate [...] fut

mis aux arrêts. (p. 50)

Lors des discussions houleuses qui suivirent l'annonce de la perte de la Méduse à Paris, le ministre de la marine fut accusé avec raison d'avoir privilégié les cadres de l'Ancien Régime aux dépens de tout souci de sécurité. Toutefois, on en serait probablement resté aux joutes oratoires si le capitaine de Chaumareys avait su redorer le blason de la marine française par quelque action héroïque permettant de faire oublier son incompétence. Mais, c'est tout le contraire qui s'était produit : bafouant tous les usages et insultant l'honneur de la marine française, le capitaine de la Méduse avait pris la fuite à bord d'un canot de sauvetage, abandonnant à leur sort les naufragés dont il avait la charge. Comme Savigny et Corréard en témoignent, M. de Chaumareys avait abandonné son poste, conspué par ses victimes :

-

Enfin M. de Chaumareys s'embarqua dans son canot par une manœuvre de

l'avant : quelques matelots s'y précipitèrent et

larguèrent les amarrages qui le retenait à la frégate.

Aussitôt les cris des hommes qui restaient à bord

redoublèrent, et M. Danglas, officier de troupe de terre, prit

même une carabine pour faire feu sur le capitaine; on le retint.

Au reste, la manière dont M. de Chaumareys abandonna tout son monde acheva de le montrer au-dessous de ses fonctions, ainsi qu'on avait déjà pu le juger durant tout le cours de la navigation. La lâcheté avec laquelle on le vit dans cet instant critique trahir tous ses devoirs, manquer non seulement aux obligations de sa place, mais même aux droits les plus sacrés de l'humanité, excita un soulèvement général d'indignation[12].

Cette indignation était bien sûr partagée par la famille Dard qui apprenait à ses dépens qu'elle ne pouvait pas davantage compter sur le capitaine que sur le gouverneur pour lui porter secours. C'était ceux-là mêmes qui avaient vainement essayé de sauver la Méduse du désastre qui essayaient maintenant de faire face à la situation avec sang-froid et détermination alors que leurs chefs désertaient :

-

M. Lachaumareys venait de s'embarquer, quoiqu'il resta sur la Méduse,

plus de soixante personnes. Alors le brave et généreux M. Espiau,

commandant la Chaloupe, quitta la chaîne des embarcations et retourna

à bord de la Frégate, dans l'intention de sauver tous les

malheureux qu'on y avait abandonnés. (p. 58)

A une époque où les têtes tombaient pour moins que cela et où la loi stipulait que serait condamné à mort « tout commandant coupable, après la perte de son vaisseau, de ne l'avoir pas abandonné le dernier »[13] on s'expliqua mal l'indulgence du conseil de guerre maritime qui se contenta de condamner le capitaine indigne à trois ans de prison après l'avoir rayé de la liste des officiers de la marine. Mais comme dans le cas du gouverneur Schmaltz, il n'était pas dans l'intérêt de l'Etat de monter en épingle cet épisode déplorable. De plus, Corréard avait sans doute raison lorsqu'il affirmait qu' « il existe parmi les officiers de marine un intraitable esprit de corps, un prétendu point d'honneur, aussi faux qu'impérieux, qui les porte à regarder comme une insulte faite à toute la marine, la révélation d'un coupable »[14]. En faisant resurgir d'un passé encore proche le souvenir d'un vieil officier ayant terni l'honneur de la nation, le livre de Mme Dard insultait la marine comme sa critique du colonel Schmaltz offensait l'armée. Ce n'était certainement pas le genre d'ouvrage sur lequel on entendait s'appuyer pour écrire l'histoire de France.

Et comme si le comportement de ceux que l'Etat avait mis aux commandes de l'expédition ne suffisait pas au déshonneur d'une nation partie pour « civiliser » l'Afrique, les exactions des hommes de troupe entassés sur le radeau de la Méduse où on les avait abandonnés ternissait plus encore l'image de la France :

-

Dès que le radeau eut perdu de vue les embarcations, un esprit de

sédition se manifesta par des cris de fureur.

On commença dès lors à se regarder d'un air farouche, comme prêt à s'entre dévorer, et à se repaître de la chair de son semblable. Quelques-uns avaient déjà parlé d'en venir à cette funeste extrémité et de commencer par les plus gras et les plus jeunes. [...] Le capitaine Dupont, proscrit du radeau pour avoir refusé de toucher aux viandes sacrilèges dont les monstres se rassasiaient, fut sauvé comme par miracle, des mains de ses bourreaux [...] Les soixante malheureux qui échappèrent aux premiers massacres du radeau, se virent bientôt réduits à cinquante, puis à quarante, ensuite à vingt-huit [...] cependant le vin diminuait sensiblement, et la demi-ration répugnait singulièrement à un certain chef du complot. Enfin pour éviter d'en être réduit à cette extrémité, le Pouvoir exécutif décida qu'il était plus sage de noyer treize personnes, pour avoir leur ration de vin, que d'en mettre vingt-huit à la demi-ration. Grand Dieu ! quelle honte ! (pp. 72-75)

Loin de démontrer la supériorité morale dont la France se prévalait, ce témoignage mettant en évidence la sauvagerie d'hommes se livrant à des exécutions sommaires et au cannibalisme ébranlait les bases mêmes de l'entreprise coloniale. Il y avait là un inversement des rôles incompatible avec la mission civilisatrice que l'Etat entendait promouvoir pour légitimer sa mise sous tutelle de vastes territoires. Comment justifier que ceux-là mêmes qu'on envoyait en Afrique pour insuffler un sens moral « aux sauvages » et pour lutter contre le cannibalisme avaient sommairement assassiné leurs semblables et commis l'ultime sacrilège de s'entre-dévorer ? La seule chose à faire était d'essayer d'effacer ce triste épisode des mémoires et d'en atténuer l'influence négative sur l'honneur de la nation, au-dedans et au-dehors. Paradoxalement, la toile monumentale de Géricault consacrée au drame[15] facilita ce processus car, bien que controversée lors de sa présentation au Salon de 1819, elle devint rapidement un monument au souvenir des victimes d'une tragédie maritime terrible qui faisait l'impasse sur les aspects les plus dévastateurs du désastre pour l'honneur national.

Le livre de Mme Dard avait aussi une raison supplémentaire d'inquiéter le gouvernement dans la mesure où ses vues sur les Africains et leurs relations avec les Européens étaient en contradiction absolue avec la logique coloniale qui demandait que « l'indigène » fut un individu incapable de raisonner logiquement et de ressentir les choses comme un Blanc. En dénonçant cette fausseté qui allait devenir un des piliers de l'exploitation coloniale après avoir justifié les conditions de vie inacceptables imposées aux esclaves, Mme Dard semblait à nouveau se soumettre aux idées extravagantes venues de Londres[16]. En admettant, comme elle le faisait ouvertement dans son récit, que son père discutait d'égal à égal avec ses employés et, plus grave encore, qu'il avait absout deux esclaves coupables d'avoir voulu déserter, elle frôlait le sacrilège:

-

« Nous nous trouvons bien ici, répondit l'un d'eux; mais nous ne

sommes pas dans notre pays; nos parens et nos amis sont éloignés

de nous; on nous a ravi notre liberté; aussi nous avons fait et nous

ferons encore tous nos efforts pour la recouvrer, quand nous le pourrons.

» Il ajouta en s'adressant à mon père : « Toi Picard,

mon maître, si l'on t'arrêtait lorsque tu cultives ton champ, et

qu'on t'emmenât bien loin de ta famille, ne ferais-tu pas tous tes

efforts pour la rejoindre, et pour recouvrer ta liberté ? » Mon

père ne sachant pas trop que répondre, lui dit : oui je le

ferais. « Nakamou (eh bien), répartit le nègre, je suis

dans le même cas; comme toi, je suis père d'une nombreuse famille,

j'ai encore ma mère, des oncles, j'aime ma femme mes enfans, et tu

trouves extraordinaire que je veuille aller les rejoindre ? » (pp.

264-265)

Les raisons d'étouffer le témoignage de Mme Dard ne manquaient donc pas et il serait intéressant d'en savoir plus sur la réception de l'ouvrage lors de sa sortie de presse. Comment a-t-il été reçu par la presse de Dijon où il avait été publié, en a-t-on parlé à Paris et à Saint-Louis où les noms de Dard et de Picard étaient encore dans toutes les mémoires ? Et qu'en est-il de Jean Dard qui avait ouvert la première école d'Afrique noire francophone en 1817 avant d'épouser la narratrice en 1820 et de rentrer en France où il publia un dictionnaire français-wolof et une grammaire wolof en 1826[17] ? A-t-il été la victime de pressions dues aux écrits de sa conjointe comme ce fut le cas de M. Bonnetain dont l'épouse écrivait :

-

On aurait pardonné à mon mari ses rapports officiels dûment

étouffés. On ne me pardonna point les semblants de

révélations de mon bouquin. Je fus sans galanterie, citée

à la tribune de la Chambre et, durant qu'on m'octroyait un ruban violet,

on mettait mon mari en disponibilité. Je ne pense pas que ma

récidive écrivassière lui puisse valoir de nouveaux

ennuis. [...] Au surplus, comment le poursuivrait-on puisque je respecterai les

sentiers interdits et ne me permettrai aucune allusion à ce que j'ai vu

des tristes dessous de notre politique coloniale en Afrique.[18]

Les travaux de recherche à venir nous en diront sans doute plus sur la destinée de Charlotte-Adélaïde Dard et sur les forces qui ont contribué à la disparition de son texte[19]. En attendant, ce que l'on peut affirmer sans risque de se tromper, c'est que le résultat escompté par ses détracteurs a été atteint : son livre s'est évanoui de l'univers des lettres françaises. Françoise Lapeyre souligne à juste titre que les mentalités n'évoluent que lentement et que la hiérarchie régissant les positions masculines et féminines « persistent plus ou moins regrettablement jusqu'à nos jours »[20]. Il me semble toutefois que si le livre de Mme Dard est encore rejeté à la périphérie du monde littéraire, c'est moins parce qu'il a été écrit par une femme que parce que cette femme était anticonformiste et qu'elle portait un regard sévère sur une époque dont la nôtre est issue. Comme Mme de Noirfontaine, Mme Bonnetain et bien d'autres, Mme Dard fut témoin des premiers moments d'une aventure coloniale qui s'est avérée désastreuse et dont la sauvagerie, les cafouillages et les effets pernicieux continuent à mettre en cause l'honneur de la nation et la respectabilité de ses institutions[21]. C'est bien pour cela qu'on étouffe encore son témoignage de nos jours comme par le passé.

Jean-Marie Volet

2007

| Retour à l'article principal : L'Afrique vue par les écrivaines françaises au 19e siècle, une manière originale de présenter le monde colonial |

Notes

[1] Françoise Lapeyre. Le roman des voyageuses françaises (1800-1900). Paris : Payot, 2007, p. 10. La bibliographie sélective proposée à la fin de l'ouvrage mentionne 77 voyageuses.

[2] Charlotte-Adélaïde Dard (née Picard). La chaumière africaine ou Histoire d'une famille française jetée sur la côte occidentale de l'Afrique, à la suite du naufrage de la frégate la Méduse. Dijon : Chez Noellat, 1824. Les numéros de page signalés dans le texte se rapportent à cet ouvrage.

[3] Lapeyre, p. 240.

[4] J'ai peine à comprendre comment cet ouvrage a pu m'échapper lors de la rédaction de mon premier article, d'autant qu'il a été réédité dans la collection « Autrement Mêmes » avec une introduction de Doris Y. Kadish en 2005. Charlotte Dard. La chaumière africaine Ou Histoire d'une famille française jetée sur la côte occidentale de l'Afrique à la suite du naufrage de la frégate `La Méduse'. Paris : L'Harmattan, 2005.

[5] Mme de Noirfontaine. Algérie, un regard écrit. Paris. 1856, p. 304.

[6] Lapeyre, p. 242.

[7] Dans son introduction à la réédition de 2005, Doris Kadish suggère que la narratrice cherche à réhabiliter son père en recourant à une dichotomie simpliste entre les bons et les méchants. En fin de compte, suggère Kadish, les « soi-disant persécuteurs » (p. xv) de la famille Picard ne sont que quelques nouveaux venus essayant d'évincer un vieux concurrent inadapté à son époque. Cette approche, à mon sens, ne fait justice ni à Mme Dard, ni à l'originalité de son ouvrage, ni à son père qu'on ne peut pas dénigrer en le traitant simplement de « Français moyen revendicateur » (p. xii) et de « brave homme mais terriblement porté sur la critique » (p. xii) qui a été élevé au rang de « philosophe » par une fille en proie à « une émotion nostalgique » (p. xxx).

[8] A. Corréard et H. Savigny. Naufrage de la frégate la Méduse faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816. Paris : Chez Corréard, 1821, 5ème édition.

[9] J. B. Henry Savigny et Alexandre Corréard. Narrative of a voyage to Senegal in 1816 undertaken by order of the French government comprising an account of the shipwreck of the Medusa, the suffering of the crew, and the various occurrences on board the raft, in the desert of Zaara, at St. Louis and at the camp of Daccard . London : Henry Colburn, 1818, pp. 238-240. Ma traduction.

[10] Gaspard-Théodore Mollien. « Le naufrage de la méduse » in Découverte des Sources du Sénégal et de la Gambie en 1818. Paris : Delagrave, 1889, p. 31.

[11] Le major Peddie refusa de céder le pouvoir au colonel Schmaltz pendant plusieurs mois.

[12] Corréard et Savigny, p. 72.

[13] D'après Corréard et Savigny, p. 388. (Art.35)

[14] Corréard et Savigny, p. 11.

[15] Voir https://lettres.ac-rouen.fr/louvre/romanti/medus.html [consulté le 19 août 2007]

[16] Nous ne partageons pas l'avis de Doris Kadish qui suggère dans son introduction de la réédition de La chaumière africaine que Mme Dard « s'efforce de dépeindre [un] tableau utopique des rapports entre Blancs et Noirs » (p. xviii). Nous pensons plutôt que comme son père et son futur mari Jean Dard, elle avait une vue de l'avenir des relations franco-africaines différente de celle qui a prévalu par la suite. Elle voyait un développement de Saint-Louis fondé sur la liberté des individus et la fraternité des peuples, deux vertus tout à fait incompatibles avec « la mission civilisatrice » que la France entendait poursuivre et dont le but était avant tout de remettre au goût du jour l'esclavage en poursuivant l'exploitation des Africains, sous une forme à peine différente. Mme Dard ne « s'efforce » pas de dépeindre « un tableau utopique », elle ne fait que décrire les rapports de confiance que sa famille essaie d'entretenir avec les Noirs de son entourage.

[17] Voir https://www.rfi.fr/Fichiers/MFI/Education/843.asp [consulté le 18 août 2007]

[18] « La Femme aux colonies », Revue encyclopédique, 1896, cité dans Lapeyre, p. 48.

[19] A cet égard, Doris Y. Kadish apporte déjà d'intéressants compléments d'information dans son introduction de la réédition de 2005. Les pages intitulées « Importance du texte » (p.xxxi) offrent une excellente analyse critique de la réception du texte. Dans le domaine biographique, Kadish signale que la famille Dard retourna à Saint-Louis en 1832 et que, plus tard, Mme Dard y exerça le métier d'institutrice. Elle cite aussi des documents mentionnant le caractère « composite » et multiculturel de la famille, le père et le mari de Mme Dard ayant eu des épouses africaines dont les enfants faisaient partie de l'univers familial.

[20] Françoise Lapeyre relève qu'au moment où elle écrivait son livre « le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, qui sur le thème du voyage en Afrique au XIXe siècle présente un catalogue de mille cinq cent vingt-quatre ouvrages, ne cite que sept voyageuses ». Lapeyre, pp. 240-241.

[21] A cet égard, certains ouvrages contemporains évoquant les atrocités commises, au nom de la science, par certains "savants" français du 19e siècle, mériteraient aussi d'être portés à l'attention des lecteurs, tel le roman de Martine Le Coz, Le Nègre et la Méduse, (Paris: Editions du Rocher, 1999) qui, au delà de l'attitude "oncle-tomiste" du personnage pricipal, dévoile l'aveuglement et la barbarie qui dominèrent l'ère coloniale.

Editor ([email protected])

The University of Western Australia/French

Created : 13 September 2007

Modified : 23 May 2008

http : //aflit.arts.uwa.edu.au/colonie_19e_dard_fr.html