|

. |

Lire les femmes This article in English Femmes à l'époque coloniale |

| L'Afrique vue par les écrivaines françaises au 19e siècle : |

| une manière originale de présenter le monde colonial |

De nombreux écrivains se sont succédé pour raconter l'Afrique en y imprimant leur vision du monde. L'image générale du continent qu'ils nous proposent reste toutefois très lacunaire et certaines absences y sont notoires, en particulier celle des femmes écrivains, peu nombreuses et marginalisées dans ce corpus dominé par le masculin. Certes, les romancières africaines tiennent le haut du pavé en ce début de 21e siècle, mais le phénomène est très récent et on ne sait pas grand-chose de ce que représentait l'Afrique pour les femmes qui en ont parlé au cours des siècles qui ont précédé le nôtre.

Une rapide recherche exploratoire nous a permis de découvrir une demi-douzaine d'ouvrages évoquant l'Afrique coloniale au 19e siècle, du point de vue des femmes[1]. Cet échantillon bien que très limité nous a fasciné car il laisse entrevoir l'existence d'un champ littéraire beaucoup plus large qui bouscule les idées reçues. Plus tournées vers la négociation et le dialogue, les écrivaines parlent davantage de relations humaines que de conquêtes et elles conservent souvent une liberté de parole dont ne bénéficient pas leurs homologues masculins, "acteurs obligés et assermentés dont l'inflexibilité de la position a souvent contribué à fausser le jugement".[2]

A cet égard, les six lettres de Mme de Noirfontaine publiées sous

forme de recueil en 1856 sous le titre Algérie: un regard

écrit sont particulièrement intéressantes. Elles

montrent que l'expérience des femmes qui ont séjourné sur

le continent cadre souvent mal avec le discours des hommes qui ont rendu compte

de leur propre expérience en termes d'affrontements, de domination, de

pacification ...

A cet égard, les six lettres de Mme de Noirfontaine publiées sous

forme de recueil en 1856 sous le titre Algérie: un regard

écrit sont particulièrement intéressantes. Elles

montrent que l'expérience des femmes qui ont séjourné sur

le continent cadre souvent mal avec le discours des hommes qui ont rendu compte

de leur propre expérience en termes d'affrontements, de domination, de

pacification ...

L'ouvrage de Mme de Noirfontaine se situe aux origines de l'expansion coloniale en Afrique, à peine 20 ans après l'arrivée massive des Français en Algérie. La narratrice ne nous dit pas pourquoi "après avoir habité Paris au milieu de douces et glorieuses intimités, un paraphe ministériel [l']a transplantée en Afrique" (p.54) en 1849. Elle s'était "préparée [...] à tous les désenchantements, à toutes les déceptions" (p.5) mais, dit-elle, elle éprouve le plus vif plaisir à découvrir Alger, puis Oran où elle va habiter pendant trois ans. Son séjour sera l'occasion de nombreuses rencontres, de découvertes et de réflexions. La magie d'instants privilégiés alternera avec des épreuves difficiles et c'est à ses amis restés en France qu'elle fait part de ses observations.

Ce qui frappe d'abord dans cette correspondance, c'est l'attention accordée par Mme de Noirfontaine à la personnalité des destinataires de chacune de ses lettres. Son seul but, dit-elle dans son introduction, est "de procurer un moment de distraction à ceux que j'aime". Elle ne cherche donc pas à imposer ses vues de manière dogmatique en faisant valoir l'avantage que lui octroie le fait d'être sur place et d'avoir observé l'Afrique "sous le nez", comme elle le dit, en plaisantant, à son ami Chapus. Elle cherche plutôt à anticiper les préoccupations de ses lointains correspondants et n'entend pas donner des nouvelles d'elle-même sans penser à ceux ou à celles qui vont la lire. N'y a-t-il pas dans cette préoccupation un trait de personnalité propre au sexe de l'auteur ? Il me semble que l'on peut répondre par l'affirmative, et je pense même que l'on peut imaginer qu'elle a influencé non seulement les thèmes abordés mais aussi la manière de les exprimer.

La troisième lettre du recueil, adressée à Mme Julie Lallemand en novembre 1849, nous en apporte d'ailleurs la preuve. Toute la lettre est consacrée à l'épidémie de choléra qui, dit la narratrice, "a fondu sur notre pauvre ville comme un vautour [et] semble avoir paralysé chez moi la parole, la plume et la pensée !" (p.81). On pourrait se demander pourquoi Mme de Noirfontaine accorde une telle importance à cet épisode dans cette lettre-là. Est-ce parce qu'elle a vu bon nombre de ses amis et amies passer de vie à trépas ? Sans doute. Mais pourquoi raconter cet épisode à Mme Lallemand plutôt qu'à Mme Ancelot, destinataire de la quatrième lettre ou à n'importe laquelle de ses amies ? Une note de bas de page nous apporte la réponse. Mme Lallemand est l'épouse du docteur Lallemand, de l'Institut. (p.83).

Une lettre consacrée aux terribles effets d'une maladie qui "a déjà fauché le huitième de la population, et le tiers de la garnison, sept médecins, quatre-vingt-cinq infirmiers et douze sœurs de Saint-Vincent-de-Paul" (p.83) était certainement à même d'intéresser la famille d'un médecin qui "est parmi les savants ce que Louis XIV était parmi les rois" (pp.81-82). Cette lettre intéresse aussi le lecteur contemporain pour une raison différente : elle invite à faire une comparaison avec d'autres textes publiés ultérieurement, par exemple les premières pages du célèbre Terre d'ébène d'Albert Londres (publié en 1929)[3]. Ce dernier y raconte son arrivée à Dakar, "Le pays du Diable" (p.14) en proie à une épidémie de fièvre jaune : "Deux autres fois, dit Londres, je n'avais pu toucher Dakar. C'était défendu. Dakar était pestiféré. Les bateaux fuyaient à toutes machines [...] Le cauchemar dura cinq mois. Un mort et demi par jour ! Les femmes, les enfants étaient partis. Il ne restait que les hommes, ce qui était bien juste !" (pp.14-15).

Il ne s'agit pas ici de mettre en cause les propos d'Albert Londres[4] mais de souligner l'univers masculin qu'ils nous proposent : un univers où toutes les femmes ont été rapatriées en France et où l'on fait l'impasse sur les Sénégalaises restées sur place. L'Afrique coloniale de Mme de Noirfontaine n'a rien de commun avec l'univers machiste, fruste et "lugubre" (p.19) d'Albert Londres. Elle est au contraire multiple, complexe, et elle inclut les femmes et leurs préoccupations. Elle inclut aussi les populations locales qui sont à la même enseigne que les Européens lorsque l'épidémie frappe. L'auteur s'intéresse à la vie des "Mauresques" emprisonnées derrière les murs de leur demeure (Première lettre, adressée à M. Léon Gozlan), à celle des "bédouines" écrasées de travail (Cinquième lettre, adressée à Mme Daullé), mais aussi à celle de notables politiques et religieux arabes qu'elle rencontre et qui lui font découvrir un monde enraciné dans une culture riche et complexe qui a survécu à "treize siècles de vicissitudes et de conquêtes successives" (p.257). L'Afrique n'a que faire de la culture française, écrit-elle à M. Eugène Chapus au terme de sa réflexion, et les Arabes ne voient pas l'avantage de partager notre mode de vie.

-

Faut-il conclure de tout cela que la race arabe est inférieure à

la nôtre? Non! Mais que c'est une race différente, qui a

d'autres besoins, d'autres instincts, d'autres mœurs, [...]

il faut tenir compte de sa constitution physique, de son climat en un mot, du

milieu dans lequel il vit, et pour peu qu'on repousse les sentiments

préventifs adoptés par la routine ou la rancune, on conviendra

que les Arabes sont comme tous les autres hommes, ni tout à fait bons,

ni tout à fait mauvais, et que la nature humaine qui est vicieuse

partout, ne l'est pas plus en Algérie que dans les pays civilisés

où il se commet de grands désordres et de grands crimes,

malgré l'intelligence et l'instruction qui y règnent. (pp.

288-289)

Vingt ans après l'arrivée des français en Algérie, elle est l'une des premières à prendre la juste mesure de l'hypocrisie des "conquêtes coloniales" qui vont s'étendre rapidement au nom d'une "Mission civilisatrice" élevée au rang de Devoir National. Les origines plus mercantiles et terre-à-terre de l'opération ne lui ont pas échappé et elle les rappelle à Madame Daullé dans la lettre qu'elle lui adresse : "Vous vous souvenez sans doute dans quelle circonstance ces colonies ont été créées ? dit-elle. Il s'agissait d'utiliser tout à coup des milliers de bras inoccupés, jetés sur le pavé de la capitale; et les colonies agricoles furent le seul expédient qu'on trouva aux besoins du moment" (p.208). De plus, ajoute-t-elle dans sa lettre à Eugène Chapus :

-

Lorsque nous avons entrepris la conquête de l'Algérie, nous ne

l'avons pas entreprise en peuple religieux qui cache des sentiments ardents

sous l'apparence d'une froide politique, nous l'avons entreprise [...] en

peuple commerçant qui n'a en vue que des intérêts

matériels et ne mesure la grandeur de l'action qu'à

l'utilité du résultat, et quelle que soit la teinte dont on

voudrait colorer les choses, il est évident que nos

généraux, dont quelques-uns se sont élevés, en

Algérie, au rang des premiers guerriers du monde, n'auront fait, au bout

du compte, qu'une magnifique campagne industrielle (p.280).

Il y a quelque chose d'étonnamment moderne dans cette analyse qui épouse parfaitement les difficultés actuelles de nombreux pays victimes de la mondialisation et, sous divers prétextes, de la "conquête" de nouveaux marchés par les armes. Mme de Noirfontaine touchait un point sensible à son époque. Il l'est resté jusqu'à aujourd'hui. Dès lors, il n'est pas étonnant que l'Histoire ne lui ait fait justice, ni hier, ni aujourd'hui, et qu'elle ait été reléguée à l'arrière-plan, pour raison d'Etat, pourrait-on dire. La réponse implicite aux questions qu'elle posait ne pouvait qu'embarrasser "le cercle d'élite" (p. 171) qui brillait au firmament d'un Empire conquérant mais, en escamotant ces questions, on n'a fait que sceller l'issue tragique d'une aventure hasardeuse dont on est loin d'avoir fini de subir les conséquences désastreuses, aujourd'hui encore :

-

Laissez-moi vous poser une hypothèse, bizarre peut-être, mais

propre à faire saisir ma pensée et qui me permettra de supprimer

quelques explications intermédiaires. Je suppose que nous parvenions,

envers et contre tout, à rendre l'Algérie une succursale de la

France, et que nous finissions par introduire chez les Arabes nos habitudes,

nos modes et nos goûts, seront-ils mieux vêtus lorsqu'ils auront

échangé leur classique burnous contre nos romantiques paletots,

leur poëtique turban contre nos prosaïques casquettes? Seront-ils

plus heureux, lorsqu'au lieu de cultiver simplement leurs champs et de vivre

paisiblement du produit de leurs terres, ils adopteront nos fantaisies

luxueuses, stimulés par les aiguillons de l'ambition dans une proportion

exorbitamment plus grande que leurs ressources?

Seront-ils plus honorables, lorsqu'au lieu d'écouter les poëtes et les conteurs de l'Arabie, ils feront à la sueur de leur orthographe de la voltige littéraire, dans un journal tantôt blanc, tantôt rouge, tantôt bleu, passant par un revirement de plume inouï de la critique, haïssant aujourd'hui ce qu'ils adoraient hier, blâmant le soir ce qu'ils approuvaient le matin, avec une aisance et une facilité qui témoignent de tout excepté de la sincérité ?

Seront-ils plus moraux enfin, et mieux lestés pour monter au ciel, lorsqu'au lieu de célébrer la gloire de Dieu sous la coupole de leurs mosquées, ils discuteront publiquement dans les clubs, sur l'immortalité de l'âme, ou chanteront des chansons bachiques dans l'orgie des cabarets?

N'étant qu'une pauvre femme qui ne sait rien, comprend peu et imagine moins encore, je laisse aux réformateurs incarnés, qui sont plus habiles que moi, le soin de décider des questions aussi importantes (pp. 302-304)

On devine aisément que l'administration impériale n'avait pas envie d'entendre ce type de raisonnement et on se doute que les édiles du moment firent le nécessaire pour qu'une telle analyse de la situation ne se propageât point. Aussi est-il facile d'imaginer que l'ouvrage fut promptement relégué au fin fond de la bibliothèque impériale où il a été oublié pendant près de deux siècles. Certes, bien des auteurs ont connu le même sort - ou pire encore - mais ce qui rend cette mise à l'écart particulièrement regrettable, c'est qu'elle a privé la France d'un document unique qui lui aurait peut-être permis de mieux comprendre ce qui se passait aux confins de son empire colonial, de mieux connaître l'Afrique et le monde Arabe qui sont sans doute toujours aussi mal compris en France en 2007, au terme de plus d'un siècle d'occupation de l'Algérie et de l'Afrique sub-saharienne, qu'ils ne l'étaient en 1849.

Les raisons de l'échec colonial sont difficiles à comprendre si l'on s'en tient au discours officiel, mais elles deviennent beaucoup plus faciles à expliquer lorsqu'on analyse la situation avec Mme de Noirfontaine.

L'incompétence des instances politiques et dirigeantes de la capitale, dit-elle par exemple, est un facteur qui a pesé de tout son poids. Prompts à se gausser de l'opinion de femmes qui prétendent avoir un avis différent du leur, les spécialistes du moment se laissent par contre facilement influencer par les écrivains à la mode qui, comme le romancier et feuilletoniste Eugène Chapus que Mme de Noirfontaine taquine dans une de ses lettres, ont su "donner des formes véridiques aux rêves qu'ils ont faits tout éveillés". Hommes de plume à l'imagination fertile, ils écrivaient des livres sur une Afrique où ils n'étaient jamais allés, une Afrique qu'ils n'avaient entrevue, comme le dit Mme de Noirfontaine, "que du coin du feu". (pp.252-253). L'avenir de l'Afrique se décide dans des administrations et par des hommes qui la comprennent mal et qui essaient de l'exploiter de diverses manières.

Comment ne pas penser par exemple aux affabulations de Jules Verne dans Cinq semaines en ballon (publié en 1863) qui ont lancé la carrière littéraire de l'écrivain, assuré son indépendance financière et largement influencé la vision de l'Afrique qui s'est propagée 19e et au 20e siècles. Les idées fantaisistes colorées de racisme que l'on trouve chez les premiers auteurs sont reprises et perpétuées par de nouveaux romanciers en mal d'exotisme. Certaines femmes, il est vrai, n'ont pas hésité à exploiter aussi cette vision déformée de l'Afrique et à lui prêter leur plume : Perdue en Afrique de Mme L.G. Renard (publié en 1926) en fait foi. Et puis le fait d'avoir parcouru telle ou telle contrée africaine ne signifie d'ailleurs pas qu'un auteur l'a nécessairement étudiée de près et qu'il évoque avec sincérité ce qu'il a observé[5]. Certains auteurs essaient de se faire valoir, d'autres écrivent des ouvrages de circonstance et d'autres encore, se perdant dans les détails

-

ne font grâce à leurs lecteurs d'aucune remarque; auraient-ils

traversé un pays la nuit, et ne l'auraient-ils vu que d'un œil

assoupi et à demi-fermé, ils se croiraient dans l'obligation de

dire quel est son aspect à cette heure, vu par un voyageur endormi.

(p.180)

Une autre part de l'échec colonial, suggère Mme de Noirfontaine, doit être attribuée à la différence d'attitudes entre les deux sexes face à la violence. Hommes et femmes n'ont pas la même vision de la guerre, de l'honneur national et de la victoire, dit-elle dans sa lettre adressée au colonel Marnier et la prééminence accordée à l'approche masculine dans la résolution des conflits a de fâcheuses conséquences :

-

A mesure que je l'écoutais, dit-elle, toutes ces atrocités se

représentaient à moi, et il me semblait voir ces coupeurs de

têtes se ruer indistinctement sur leurs frères et les

nôtres, entendre la fusillade, les cris rauques des vainqueurs et le

râle des mourants. [...] Puis des idées de famille se

mêlaient insensiblement à mes réflexions, je pensais aux

pauvres mères, aux pauvres femmes, dont le cœur saigne si

douloureusement en temps de guerre. - Quelles craintes ! Quelles angoisses !

Quelles horribles et confuses visions viennent les assaillir ! Les hommes

s'étourdissent au milieu de la mêlée; ils se roulent dans

le tourbillon incendiaire de leur force et de leur haine, leurs sens

enflammés par une ardeur de lave en furie, ne laissant pas à leur

esprit la faculté de penser et de réfléchir; tandis que

les pauvres femmes... Aucun prestige ne les éblouit, aucune ambition ne

les enivre, aucun bouclier ne les préserve, le trait qui les frappe,

elles le reçoivent dans l'ombre, immobiles et silencieuses sans pouvoir

parer le coup ou se venger [...] Quand les hommes portent l'enfer et la

destruction dans leur âme, c'est en vain que la Providence leur offre des

paradis d'où partent des inspirations d'amour et de paix, ils refusent

de s'associer à ces harmonies et repoussent tous ces charmes pour se

livrer à de volontaires douleurs (pp.73-74).

Alors que les hommes cherchent à s'illustrer par les armes et à témoigner de leur bravoure en semant la mort, la désolation et la haine, les femmes, elles, insensibles aux honneurs militaires et victimes de la soldatesque plus souvent qu'à leur tour, portent l'espoir de la réconciliation et de la paix. Toute victoire par les armes porte en elle le germe d'une défaite future si les raisons de l'affrontement n'ont pas été résolues et que les combattants restent "séparés par la forme et le fond"[6]. (p.314)

Tout ne peut pas être ramené à une simple dichotomie entre la manière d'être, de penser et d'écrire des femmes et des hommes, mais il ne fait guère de doute que le déséquilibre entre l'importance accordée à l'écriture masculine par rapport à celle des femmes, explique, du moins en partie, l'image unidimensionnelle (et inadéquate) de l'Afrique qui a été offerte à l'Europe jusqu'à aujourd'hui. De plus, les hommes s'étant chargés d'écrire l'Histoire de la Nation et de distribuer les honneurs, il est facile de comprendre pourquoi la conscience nationale a privilégié leur approche. Les veuves, les orphelins et les "chaouchs [...] chargés de perpétuer la bastonnade sous le joug bienveillant de notre domination" (p.184) ont été effacés du tableau, ce qui a permis de ressasser à grand renfort de victoires militaires pendant plus d'un siècle le mot de Napoléon III, qui n'en était pas à une contradiction près, "L'Empire c'est la paix".

Si l'ouvrage de Madame de Noirfontaine contraste avec ceux des

spécialistes du monde colonial, on ne peut pas en

déduire pour autant qu'il est forcément représentatif des livres

écrits par l'élite féminine de l'époque. Le survol de quelques

ouvrages publiés par des femmes au 19e siècle semble

cependant montrer que les écrivaines partagent un certain nombre de ses préoccupations.

L'intérêt porté par Madame de Noirfontaine aux femmes et

à la condition féminine est par exemple un premier aspect que l'on retrouve

à un degré ou à un autre chez presque toutes les

écrivaines.

Si l'ouvrage de Madame de Noirfontaine contraste avec ceux des

spécialistes du monde colonial, on ne peut pas en

déduire pour autant qu'il est forcément représentatif des livres

écrits par l'élite féminine de l'époque. Le survol de quelques

ouvrages publiés par des femmes au 19e siècle semble

cependant montrer que les écrivaines partagent un certain nombre de ses préoccupations.

L'intérêt porté par Madame de Noirfontaine aux femmes et

à la condition féminine est par exemple un premier aspect que l'on retrouve

à un degré ou à un autre chez presque toutes les

écrivaines.

Près de deux siècles avant la publication de l'ouvrage Reines d'Afrique de Sylvia Serbin, en 2004, on relèvera par exemple que Mme d'Abrantès publia un livre intitulé Les femmes célèbres de tous les pays, leurs vies et leurs portraits[7] dans lequel elle retraçait la vie de Zingha, reine de Matamba et d'Angola. Ni Mme d'Abrantès ni la reine Zingha n'ont été consacrées par l'histoire universelle mais ce n'est certainement pas parce qu'elles seraient restées muettes, inactives, silencieuses, absentes et transparentes.[8] Tout au contraire, elles étaient toutes deux d'une vive intelligence et elles ont marqué de leur empreinte, chacune à sa manière et à des époques différentes, la société agitée qui les a vu naître.[9] Il faut chercher ailleurs leur rejet à la marge. De plus, le fait que Mme d'Abrantès s'intéressa à la destinée d'autres femmes n'est pas anodin. Il est conforme à un intérêt particulier des femmes pour la condition féminine[10].

La rencontre de la globe-trotter Ida Pfeiffer et de la reine Ranavalo de

Madagascar, à Antanarivo en 1857, offre un deuxième exemple[11]. Mme Pfeiffer nous livre ses impressions

d'européenne accueillie comme telle à la Cour d'une femme

"altière" (p.236). La reine lui demande de lui jouer un morceau de piano

(p.238) et la visiteuse s'intéresse à certains aspects de la Cour

qu'un homme n'aurait sans doute pas remarqués. Son intérêt

pour l'habillement des femmes et sa longue description d'une robe n'est qu'un

exemple parmi d'autres :

La rencontre de la globe-trotter Ida Pfeiffer et de la reine Ranavalo de

Madagascar, à Antanarivo en 1857, offre un deuxième exemple[11]. Mme Pfeiffer nous livre ses impressions

d'européenne accueillie comme telle à la Cour d'une femme

"altière" (p.236). La reine lui demande de lui jouer un morceau de piano

(p.238) et la visiteuse s'intéresse à certains aspects de la Cour

qu'un homme n'aurait sans doute pas remarqués. Son intérêt

pour l'habillement des femmes et sa longue description d'une robe n'est qu'un

exemple parmi d'autres :

-

Je décrirai un de ces costumes pour que mes lectrices puissent s'en

faire une idée. La robe était en velours de soie bleu et garnie

dans le bas d'une bordure de couleur orange, surmontée d'une large bande

de satin rouge cerise. Le corsage, également en satin et à

longues basques, était d'un jaune soufre éclatant [...]" (p.231).

Au moment où l'auteur écrit ces lignes, nous avons affaire à une femme parlant d'un monde de femmes à d'autres femmes. D'où l'un des intérêts de cet ouvrage qui, s'il ne se borne pas à évoquer des sujets proprement féminins, en tient compte cependant. En laissant sombrer dans l'oubli l'histoire d'une reine qui réussit à s'imposer face aux armées coloniales, et celle d'une sexagénaire passionnée de voyages et partant à l'aventure vers de lointaines régions il y a près de deux siècles, on se prive des références qui permettraient de mieux comprendre le monde et son Histoire. Sans compter sa contribution à une connaissance plus large et nuancée de Madagascar au 19e siècle, Mme Pfeiffer montre aussi les déficiences de l'Histoire lorsque ceux qui l'écrivent escamotent le rôle important joué par les femmes qui, comme les hommes "s'affairaient à combattre, à diriger, à construire, à protéger"[12].

La longue éclipse du roman Ourika, publié par Mme de Duras

en 1823, illustre également la mise à l'écart du canon

littéraire d'un excellent roman qui témoigne de ce penchant des

femmes pour certains problèmes qui leur sont propres. Ce roman s'inspire

de l'histoire d'une petite fille sénégalaise arrachée

à son pays et offerte en cadeau à Mme de Beauvau par son gendre,

le chevalier de Boufflers, gouverneur de la nouvelle colonie du

Sénégal. Cet ouvrage connut un succès considérable,

fut traduit en anglais et en espagnol et il fut réédité

une dizaine de fois en cinquante ans[13]. Cela

ne lui permit pas cependant d'asseoir son auteur au panthéon des

écrivains renommés; si l'on se souvient encore du nom de l'auteur

aujourd'hui, c'est davantage parce qu'il est associé à celui de

Chateaubriand que pour l'intérêt de son œuvre. Bien d'autres

ouvrages pourraient être cités qui conduiraient aux mêmes

conclusions car il n'y a pour ainsi dire aucun roman ou témoignage

évoquant l'altérité coloniale du point de vue d'une femme,

qui ait été inclus dans la liste des ouvrages canoniques

français livrés à la postérité. Non pas que

de tels ouvrages n'existent pas. Ils n'ont tout simplement pas

été pris en compte.

La longue éclipse du roman Ourika, publié par Mme de Duras

en 1823, illustre également la mise à l'écart du canon

littéraire d'un excellent roman qui témoigne de ce penchant des

femmes pour certains problèmes qui leur sont propres. Ce roman s'inspire

de l'histoire d'une petite fille sénégalaise arrachée

à son pays et offerte en cadeau à Mme de Beauvau par son gendre,

le chevalier de Boufflers, gouverneur de la nouvelle colonie du

Sénégal. Cet ouvrage connut un succès considérable,

fut traduit en anglais et en espagnol et il fut réédité

une dizaine de fois en cinquante ans[13]. Cela

ne lui permit pas cependant d'asseoir son auteur au panthéon des

écrivains renommés; si l'on se souvient encore du nom de l'auteur

aujourd'hui, c'est davantage parce qu'il est associé à celui de

Chateaubriand que pour l'intérêt de son œuvre. Bien d'autres

ouvrages pourraient être cités qui conduiraient aux mêmes

conclusions car il n'y a pour ainsi dire aucun roman ou témoignage

évoquant l'altérité coloniale du point de vue d'une femme,

qui ait été inclus dans la liste des ouvrages canoniques

français livrés à la postérité. Non pas que

de tels ouvrages n'existent pas. Ils n'ont tout simplement pas

été pris en compte.

On a relevé chez Mme de Noirfontaine sa faculté à se mettre à la place des autres pour mieux les comprendre et par là mieux communiquer. On retrouve la même faculté chez Mme de Duras et chez de nombreuses autres écrivaines. On la relève aussi dans les ouvrages destinés à lutter contre l'esclavage à la même époque. Le premier affranchissement des esclaves français en 1793-1794, comme la colonisation de l'Algérie évoquée par Mme de Noirfontaine, n'eut rien d'humanitaire. Il s'agissait de couper l'herbe sous les pieds des Blancs loyalistes de Saint-Domingue et de repousser les menaces militaires anglaises et espagnoles[14]. Aussi, l'esclavage fut-il rétabli par la France en 1802 dès que le danger fut écarté, pour n'être définitivement aboli qu'un demi-siècle plus tard. Cette prolongation, pour des raisons politico-économiques, d'une oppression humaine largement décriée dans toute l'Europe, souleva en France l'indignation de nombreux écrivains.

Plusieurs femmes contribuèrent à cette lutte dont Mme Sophie

Doin[15] qui publia plusieurs ouvrages

relevant les effets pervers de la Traite sur les femmes, les enfants et la

famille[16]. Son ouvrage La famille

noire, récemment exhumé des profondeurs abyssales de l'oubli,

dénonce "les malheurs inouïs qui, depuis plusieurs siècles,

pèsent sur les malheureux Africains" (p.5). Il témoigne des

préoccupations humanitaires d'une femme, elle-même en butte aux

exactions de son mari et de son gendre. Il montre quelqu'un de fidèle

à son engagement social, quelqu'un qui, comme ses personnages, fait

"preuve de courage, de résolution et de force physique et morale"[17]. Mais ce type d'engagement qui se situe au

niveau des relations directes et immédiates, échappe aux

abstractions et par là aux préoccupations des gardiens du Savoir

de l'époque qui n'y voyaient qu'un effet second de la religion et de la

raison. Du coup, et paradoxalement, l'écho des voix qui ont si ardemment

lutté pour changer le monde sans charger l'ennemi sabre au clair, se

sont perdues dans l'anonymat des actions sans éclat qui s'estompent avec

le temps.

Plusieurs femmes contribuèrent à cette lutte dont Mme Sophie

Doin[15] qui publia plusieurs ouvrages

relevant les effets pervers de la Traite sur les femmes, les enfants et la

famille[16]. Son ouvrage La famille

noire, récemment exhumé des profondeurs abyssales de l'oubli,

dénonce "les malheurs inouïs qui, depuis plusieurs siècles,

pèsent sur les malheureux Africains" (p.5). Il témoigne des

préoccupations humanitaires d'une femme, elle-même en butte aux

exactions de son mari et de son gendre. Il montre quelqu'un de fidèle

à son engagement social, quelqu'un qui, comme ses personnages, fait

"preuve de courage, de résolution et de force physique et morale"[17]. Mais ce type d'engagement qui se situe au

niveau des relations directes et immédiates, échappe aux

abstractions et par là aux préoccupations des gardiens du Savoir

de l'époque qui n'y voyaient qu'un effet second de la religion et de la

raison. Du coup, et paradoxalement, l'écho des voix qui ont si ardemment

lutté pour changer le monde sans charger l'ennemi sabre au clair, se

sont perdues dans l'anonymat des actions sans éclat qui s'estompent avec

le temps.

La dévaluation du point de vue féminin et la

difficulté d'affirmer sa pertinence se retrouvent dans plusieurs aspects

de la relation que les écrivaines entretiennent avec leur famille, leur

milieu et le monde extérieur. On trouve toujours une raison pour rendre

leurs observations "sans conséquence [car] c'est l'opinion

accréditée que les femmes ne s'arrêtent jamais qu'à

la superficie des choses" écrivait Mme de Noirfontaine[18]. A cela s'ajoute la détermination de certains

à protéger des privilèges acquis en vertu de leur sexe.

Quelques épisodes de Une Française au Soudan qui relatent

les préparatifs du voyage entrepris par Mme Bonnetain au Soudan en 1892

sont intéressants à cet égard[19]. Ils soulignent les efforts faits par la narratrice pour

convaincre son mari, puis le ministère, de la laisser partir en Afrique.

Comme le disait Albert Londres dans Terre d'ébène, "la

case dans la brousse, la conquête de l'âme nègre, la petite

mousso" étaient une affaire d'homme (p.17). Et Paul Bonnetain

"mourait d'envie [...] de s'embarquer pour l'Afrique" (p.2). "Je le voyais bien

à ses yeux", écrit sa femme :

La dévaluation du point de vue féminin et la

difficulté d'affirmer sa pertinence se retrouvent dans plusieurs aspects

de la relation que les écrivaines entretiennent avec leur famille, leur

milieu et le monde extérieur. On trouve toujours une raison pour rendre

leurs observations "sans conséquence [car] c'est l'opinion

accréditée que les femmes ne s'arrêtent jamais qu'à

la superficie des choses" écrivait Mme de Noirfontaine[18]. A cela s'ajoute la détermination de certains

à protéger des privilèges acquis en vertu de leur sexe.

Quelques épisodes de Une Française au Soudan qui relatent

les préparatifs du voyage entrepris par Mme Bonnetain au Soudan en 1892

sont intéressants à cet égard[19]. Ils soulignent les efforts faits par la narratrice pour

convaincre son mari, puis le ministère, de la laisser partir en Afrique.

Comme le disait Albert Londres dans Terre d'ébène, "la

case dans la brousse, la conquête de l'âme nègre, la petite

mousso" étaient une affaire d'homme (p.17). Et Paul Bonnetain

"mourait d'envie [...] de s'embarquer pour l'Afrique" (p.2). "Je le voyais bien

à ses yeux", écrit sa femme :

La décision de Mme Bonnetain d'emmener sa fille de sept ans avec elle n'arrange pas les choses. Son devoir est bien de suivre son mari mais c'est aussi de savoir l'attendre patiemment à la maison avec sa fille. Au mari de décider lequel de ces devoirs contradictoires est le plus approprié à la situation. Mme Bonnetain ne l'entend pas de cette oreille. Elle tient bon et embarque semi-clandestinement car son mari, dit-elle, "se garda de dire que je l'accompagnais, - de le dire, du moins, officiellement" (p.90) et il paya lui-même le passage de sa femme et de sa fille.

-

Il aurait fallu, pour nous, "créer un précédent",

dit la narratrice, [et| vous comprendrez sans que j'insiste, ma chère

Claire, et vous Suzanne, et vous aussi Jeannette, qui êtes les

épouses très hiérarchisées de militaires ou de

fonctionnaires, la gravité de ce que je veux dire. (p.90).

L'Afrique des missionnaires n'est pas celle des militaires dans la mesure

où les femmes n'en étaient pas exclues aux premiers moments de

l'évangélisation du continent. Mais elle lui ressemble quand

même beaucoup car elle n'offre aux femmes qu'une possibilité

très limitée d'être indépendantes et

d'échapper à la tutelle d'un homme qui s'arroge les honneurs de

leurs réussites quand il ne les entraîne pas dans sa chute[20]. La destinée de Mme Schrumpf

évoquée dans son autobiographie[21] illustre cet état de chose mieux que toute autre.

Née en 1815 en Prusse, elle devient institutrice en Suisse puis en

France où elle se découvre une vocation missionnaire qu'elle ne

peut pas poursuivre sans se marier, la mission évangélique

française se refusant à envoyer une femme seule en Afrique. Elle

épouse donc en 1842 le Prédicateur Jean-Christian Schrumpf, en

partance pour l'Afrique australe, et elle reste seize ans en Afrique du Sud,

dans des conditions qui la mettent à rude épreuve. Elle est

à la merci des inondations et de la sécheresse, des maladies, de

la faim, sans compter ses fréquentes grossesses, ses fausses couches,

les violents accès de fièvre qui conduisent son mari à

l'article de la mort et emportent un de ses enfants... En lisant

l'autobiographie de Mme Schrumpf, on se rend compte que c'est elle qui assure

la survie de sa famille alors que son mari essaie de détruire "la

forteresse du paganisme" et de "sauver l'âme les païens", sans grand

succès d'ailleurs, ce qui le conduit à la dépression.

D'où l'appréciation assez mitigée, pour ne pas dire

sévère de la contribution de la famille Schrumpf proposée

par l'institution missionnaire qui s'attache plus à la

personnalité de Monsieur qu'à la force de caractère de sa

femme. On ne retrouve d'ailleurs cette dernière mentionnée qu'une

seule fois dans l'Histoire de la mission française

évangélique publiée par Théophile Jousse en 1889[22], à l'ombre de son mari : "on n'oublie

pas, dit Jousse, que c'est M. Schrumpf et sa fidèle compagne qui, les

premiers, ont prêché la Parole de vie aux Bapoutis de la

Maphoutsing".

L'Afrique des missionnaires n'est pas celle des militaires dans la mesure

où les femmes n'en étaient pas exclues aux premiers moments de

l'évangélisation du continent. Mais elle lui ressemble quand

même beaucoup car elle n'offre aux femmes qu'une possibilité

très limitée d'être indépendantes et

d'échapper à la tutelle d'un homme qui s'arroge les honneurs de

leurs réussites quand il ne les entraîne pas dans sa chute[20]. La destinée de Mme Schrumpf

évoquée dans son autobiographie[21] illustre cet état de chose mieux que toute autre.

Née en 1815 en Prusse, elle devient institutrice en Suisse puis en

France où elle se découvre une vocation missionnaire qu'elle ne

peut pas poursuivre sans se marier, la mission évangélique

française se refusant à envoyer une femme seule en Afrique. Elle

épouse donc en 1842 le Prédicateur Jean-Christian Schrumpf, en

partance pour l'Afrique australe, et elle reste seize ans en Afrique du Sud,

dans des conditions qui la mettent à rude épreuve. Elle est

à la merci des inondations et de la sécheresse, des maladies, de

la faim, sans compter ses fréquentes grossesses, ses fausses couches,

les violents accès de fièvre qui conduisent son mari à

l'article de la mort et emportent un de ses enfants... En lisant

l'autobiographie de Mme Schrumpf, on se rend compte que c'est elle qui assure

la survie de sa famille alors que son mari essaie de détruire "la

forteresse du paganisme" et de "sauver l'âme les païens", sans grand

succès d'ailleurs, ce qui le conduit à la dépression.

D'où l'appréciation assez mitigée, pour ne pas dire

sévère de la contribution de la famille Schrumpf proposée

par l'institution missionnaire qui s'attache plus à la

personnalité de Monsieur qu'à la force de caractère de sa

femme. On ne retrouve d'ailleurs cette dernière mentionnée qu'une

seule fois dans l'Histoire de la mission française

évangélique publiée par Théophile Jousse en 1889[22], à l'ombre de son mari : "on n'oublie

pas, dit Jousse, que c'est M. Schrumpf et sa fidèle compagne qui, les

premiers, ont prêché la Parole de vie aux Bapoutis de la

Maphoutsing".

Les Africains rencontrés par Mme de Noirfontaine n'avaient pas besoin

de la culture française pour vivre. Ceux approchés par M.

Schrumpf ne comprenaient pas son ardeur à vouloir

sauver leurs âmes, et toutes les écrivaines mentionnées

ci-dessus semblent s'entendre pour penser que l'échec est toujours au

rendez-vous lorsque le dialogue cède le pas au prosélytisme et

à l'intolérance. C'est d'ailleurs ce que suggère aussi le

Dr Chellier dans le domaine de la santé. Au terme d'une mission dans

l'Aurès en 1895, Dorothée Chellier, qui fut l'une des

premières femmes médecin françaises d'origine

algérienne, écrivait:

Les Africains rencontrés par Mme de Noirfontaine n'avaient pas besoin

de la culture française pour vivre. Ceux approchés par M.

Schrumpf ne comprenaient pas son ardeur à vouloir

sauver leurs âmes, et toutes les écrivaines mentionnées

ci-dessus semblent s'entendre pour penser que l'échec est toujours au

rendez-vous lorsque le dialogue cède le pas au prosélytisme et

à l'intolérance. C'est d'ailleurs ce que suggère aussi le

Dr Chellier dans le domaine de la santé. Au terme d'une mission dans

l'Aurès en 1895, Dorothée Chellier, qui fut l'une des

premières femmes médecin françaises d'origine

algérienne, écrivait:

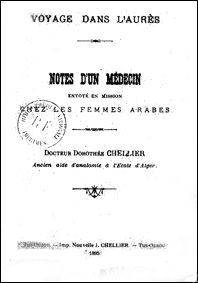

Dans ses Notes d'un médecin envoyé en mission chez les femmes arabes[23], elle écrit :

Les flatteries, les rigueurs n'ont abouti à aucun résultat sérieux. L'Arabe demeure réfractaire à toutes les tentatives de civilisation.

Etant d'origine algérienne, et connaissant les mœurs du pays, je m'étais souvent demandé si la non possibilité de pénétrer dans le gynécée n'était pas une des causes pour lesquelles l'assimilation était restée jusqu'ici impossible.

Je m'étais demandé encore si une femme médecin ne pourrait pas faire quelque chose d'utile en facilitant l'introduction de nos idées dans ce milieu si obstinément, si volontairement éloigné de nous.

[...]

Connaissant toutes ces choses et désirant compléter les observations que j'avais déjà faites sur les coutumes indigènes, je demandais à M. le Gouverneur général de bien vouloir me confier une mission dans une région éloignée. [...] M. Cambon [...] me désigna l'Aurès pour aller étudier les pratiques de l'accouchement, de l'avortement et la fréquence des maladies utérines. (pp.5-6)

Quelques lignes plus bas :

-

c'est toujours en opérant sur l'esprit de la femme qu'on

pénètre vraiment la famille. Vouloir agir directement sur l'homme

adulte est une tentative irrationnelle, dont les résultats pratiques

sont nuls le plus souvent. [...] il ne faut pas que le nouveau corps

médical soit exclusivement composé d'hommes. (p.7)

L'auteur de ces lignes ne mâche pas ses mots et l'on retrouve dans son ouvrage le bon sens dont faisait preuve Mme de Noirfontaine cinquante ans auparavant. On y retrouve aussi une compréhension intime du milieu colonial, une faculté d'analyse qui permet d'en souligner les disfonctionnements et de proposer des solutions originales, une reconnaissance de l'importance du rôle des femmes, un vif intérêt pour les autres sans distinction de races et la faculté de promouvoir le dialogue.

Les aléas d'une tradition dominée par le masculin ont voulu que la majorité des écrits féminins du 19e siècle aient été promptement escamotés et oubliés. Dès lors, la littérature coloniale comme l'histoire de l'époque semble s'être "désengagée de la réalité pour partir en quête de sa propre finalité"[24]. Pourtant :

-

Riche, la femme gouverne et commande; pauvre, elle travaille, et le mari, roi

fainéant, dort, boit et mange, à moins que la guerre ne vienne

éveiller ses instincts belliqueux; alors il se bat en lion. Mais la

femme ne lui cède en rien sous le rapport de la vaillance et du

courage.[25]

Les ouvrages mentionnés ci-dessus permettent de renouer avec la diversité des points de vue. En convoquant les grandes absentes du passé et en interrogeant leurs ouvrages, on découvre une autre version de l'Histoire et une "nouvelle" manière d'aborder l'altérité, moins glorieuse, peut-être, mais plus à même de lutter efficacement contre les méfaits de ceux qui prônent, aujourd'hui encore, l'intolérance et la méthode forte.

Jean-Marie Volet

2007

| ADDENDA : Mme Dard, le naufrage de la Méduse en 1816 et le début de l'expansion coloniale au Sénégal |

Notes

[1] En guise d'introduction au sujet, on lira avec intérêt le texte de Béatrice Slama "Un chantier est ouvert... Notes sur un inventaire des textes de femmes du XIXe siècle". Romantisme 77-3, 1992, pp.87-94, suivi de "Pour une bibliographie des récits de voyages au féminin (XIXe siècle)" de Bénédicte Monicat, pp.95-100.

[2] Mme de Noirfontaine. Algérie, un regard écrit. Paris. 1856. Préface.

Un autre passage de Mme Olympe Audouard, Les mystères de l'Egypte dévoilés. Paris: E. Dentu, 1865, p.3 souligne cette inféodation de l'écriture aux classes dirigeantes : "Les articles qui paraissent dans les journaux de Paris ou d'ailleurs sont faits par des gens, résidant en Egypte, qui ne sont pas payés pour dire du mal du gouvernement... Les journaux du pays, ceux qui s'avisent de ne pas trouver que tout se passe comme dans le meilleur des mondes possibles, sont bien vite supprimés... Quant au journal intitulé L'Egypte, c'est autre chose encore : celui-là appartient au vice-roi, qui vraiment ne peut pas employer cent mille francs par an à sa publication pour faire critiquer sa manière de gouverner... Ce serait par trop drôle...".

[3] Albert Londres. Terre d'ébène. [1929]. Paris : Le Serpent à Plumes, 1998.

[4] Albert Londres a par ailleurs été un critique sévère du système colonial.

[5] Mme Audouard relève dans son ouvrage sur l'Egypte : "Je connais des Européens, depuis trente ans en Egypte, qui ne sont même jamais allés visiter les Pyramides, qui ne connaissent de ce pays que le marché, le cercle, le café et l'antichambre du vice-roi. Parlez-leur des usages, des mœurs des fellahs, des Cophtes..., ils n'en savent absolument rien et vous répondront: "Bast ! qu'est-ce que cela nous fait...? Nous ne sommes pas ici pour nous amuser à nous occuper de ces gens là, mais pour gagner de l'argent...'" Mme Olympe Audouard. Les mystères de l'Egypte dévoilés, 1865, p.3.

[6] La jeune Lucie Felix-Faure qui accompagnait son père - le futur Président de la République française - en Algérie et en Tunisie, l'avait intuitivement compris : "Les indigènes nous ont peut-être mieux reçus dans la cité sainte que partout ailleurs. Kairouan ayant capitulé sans conditions, nous avons le droit de visiter toutes ses mosquées, ce qui, à Tunis, est absolument interdit. Est-ce bien généreux à nous d'user de ce droit pour remercier les Arabes de leur confiance à notre égard ?" Lucie Felix-Faure. Une excursion en Afrique. Paris: Ludovic Baschet, 1888, p.91.

[7] Madame la Duchesse d'Abrantès. Les femmes célèbres de tous les pays, leurs vies et leurs portraits. [Zingha, reine de Matamba et d'Angola], Paris: Librairie de la Polonaise, 1835, pp.7-25.

[8] Sylvia Serbin écrit à la première page de son ouvrage Reines d'Afrique et héroïnes de la diaspora noire. Saint-Maur-des-Fossés: Sépia, 2004, p.9 : "A qui ferait-on croire, en effet, qu'une moitié du genre humain serait restée muette, inactive, silencieuse, absente, transparente même, tandis que l'autre partie s'affairait à combattre, à diriger, à construire, à protéger ?"

[9] La reine Zingha qui était une négociatrice hors pair réussit à maintenir l'invasion portugaise sous contrôle et à protéger l'intégrité de son royaume tout au long du 17e siècle. Mme d'Abrantès, quant à elle publia de très nombreux volumes sur ses voyages à travers l'Europe, les salons de Paris, etc., en plus des 18 volumes de ses Mémoires.

[10] La relation du voyage entrepris par Lucie Felix-Faure en Algérie et en Tunisie avec son père, est intéressante à cet égard car les observations de la narratrice concernent la plupart du temps des femmes. Un exemple : "Je m'installai à une fenêtre pour examiner les passants. Les arabes fièrements drapés; les Mahonnaises coiffées de foulards; les juives aux longues robes, une soie noire plaquant leurs cheveux; les musulmanes blanches, voilées, le large pantalon bouffant sur les chevilles, défilaient sans se presser, se croisaient ou se suivaient...". Lucie Felix-Faure. Une excursion en Afrique. 1888, p.10.

[11] Ida Pfeiffer. Voyage à Madagascar. Paris: Librairie L. Hachette, 1862, 312p. Traduit de l'allemand.

[12] Sylvia Serbin. Op.cit., p.9.

[13] Christiane Chaulet Achour. "Préface" in Madame de Duras. Ourika. [1823]. Saint-Pourçain-sur-Sioule: Bleu autour, 2006, p.13.

[14] Doris Y. Kadish. "Introduction" in Sophie Doin, La famille noire suivie de trois nouvelles blanches et noires. [1825]. Paris: L'Harmattan, 2002, p.xv.

[15] Sophie Doin. La famille noire suivie de trois nouvelles blanches et noires. [1825]. Paris: L'Harmattan, 2002. [Introduction de Doris Y. Kadish].

[16] Y. Kadish. Op.cit., p. xxiii.

[17] Y. Kadish. Op.cit., p. xxii.

[18] Mme de Noirfontaine. Op.cit., Préface.

[19] Mme Paul Bonnetain. Une Française au Soudan. Paris: Librairies-Imprimeries Réunies, 1894, 378p. [Réédition dans la collection Autrement Mêmes : Raymonde Bonnetain, Une Française au Soudan : sur la route de Tombouctou, du Sénégal au Niger, Paris: L'Harmattan, 2007. Présentation de Jean-Marie Seillan].

[20] L'attitude de Monseigneur Augouard vis-à-vis de Mère Marie-Michelle Dédié envoyée au Congo par sa congrégation en 1893 en témoigne. Phillis M. Martin. "Celebrating the Ordinary : Church, Empire and Gender in the Life of Mère Marie-Michelle Dédié (Senegal, Congo, 1882-1931)", Gender & History, Vol.16, No2, 2004, pp.289-317.

[21] Mme Rosette Schrumpf. Autobiographie de Mme Rosette Schrumpf née Vorster, missionnaire au sud de l'Afrique. Strasbourg: C. Schrumpf, 1863. 100p.

[22] Théophile Jousse. La mission française évangélique au sud de l'Afrique, son origine et son développement. Paris, 1889, (vol.2, p.345).

[23] Docteur Dorothée Chellier, Ancien aide d'anatomie à l'école d'Alger. Notes d'un médecin envoyé en mission chez les femmes arabes. Tizi-Ouzou, Imprimerie Nouvelle, 1895.

[24] Expression empruntée à Ali Chibani "La plume francophone" https://la-plume-francophone.over-blog.com/categorie-999516.html

[25] Madame de Voisins. Excursions d'une Française dans la régence de Tunis. Paris: Maurice Dreyfous, 1884, p.262.

Editor ([email protected])

The University of Western Australia/French

Created: 31 May 2007

Modified: 13 December 2007

https://aflit.arts.uwa.edu.au/colonies_19e_fr.html